New!

2025.10.17 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. S3)を掲載しました(こちら)

2025.10.17 深津武馬らが研究成果をプレスリリースしました(こちら)。

2025.9.29 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. 5)を掲載しました(こちら)。

2025.9.20-22 第4回領域会議を帯広畜産大学にて開催しました(こちら)。

2025.9.12 オス殺しの多様性に関する総説が発表されました(こちら)。

2025.9.8 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. 4)を掲載しました(こちら)。

2025.9.5 日本動物学会第96回名古屋大会(ポートメッセなごや)にて領域メンバーが発表しました(こちら)。

2025.8.28 鈴木班の石田響子(東京大学大学院M2)が日本進化学会第27回大会滋賀大会でポスター賞最優秀賞を受賞しました (こちら)

2025.8.27 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. S2)を掲載しました(こちら)。

2025.8.22 土' 田 努が研究成果をプレスリリースしました(こちら)

2025.8.19 International Conference of Insect Science 2025において丹羽隆介が基調講演を行いました(こちら)。

2025.7.16 日本細胞生物学会ワークショップ/Joint Meeting of JSCB 77th & JSDB 58thにて、西川義文が講演しました(こちら)。

2025.7.16 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. S1)を掲載しました(こちら)。

2025.7.1 豊田賢治が研究成果をプレスリリースしました(こちら)。

2025.6.20 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. 3)を掲載しました(こちら)。

2025.6.10 研究成果を追加しました(こちら)。

2025.6.7-8 第3回領域会議を開催しました(こちら)。

2025.6.2 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. 2)を掲載しました(こちら)。

2025.5.26 6月28日(土)に第15回日本昆虫科学連合・日本学術会議共催シンポジウムで佐藤拓哉が講演します(こちら)。

2025.5.26 研究成果を追加しました(こちら)。

2025.5.16 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 2 No. 1)を掲載しました(こちら)。

2025.5.10 深津武馬がNHK Eテレ「ヴィランの言い分 シラミ」に出演しました (こちら)。

2025.5.7 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. 7)を掲載しました(こちら)。

2025.4.18 第12回国際ボルバキア会議2025@沖縄科学技術大学院大学 (OIST)にて、本領域の研究代表者が発表しました。(こちら)

2025.4.10 オンラインセミナー KagaQ.「月夜サイエンス」第85夜で丹羽隆介が講演しました (こちら)

2025.4.1 公募研究班が加わりました(こちら)

2025.03.31 丹羽班の近藤颯人(筑波大学大学院理工情報生命学術院・生物学学位プログラム・博士前期課程1年)が、

日本動物学会関東支部第77回大会で優秀発表賞を受賞しました(こちら)。

2025.03.31 勝間班の室智大(博士課程3年)が日本蚕糸学会第95回大会で優秀学生発表賞を受賞しました(こちら)。

2025.03.31 勝間班の室智大(博士課程3年)が第69回日本応用動物昆虫学会大会でThe 2025 (3rd) Best English Presentation Awardを

受賞しました(こちら)。

2025.03.28 研究成果を追加しました(こちら)。

2025.03.18 西川義文が第94回日本寄生虫学会大会において「第72回小泉賞」を受賞しました(こちら)。

2025.02.27 第2回領域会議を開催しました(こちら)。

2025.03.25 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. 6)を掲載しました(こちら)。

2025.03.24 日本動物学会第77回関東支部大会(つくば・産総研)にて領域メンバーが発表しました(こちら)。

2025.03.11 日本農芸化学会2025年度大会(札幌)で丹羽隆介が講演しました(こちら)。

2025.02.28 研究成果を2件追加しました(こちら)。

2025.02.05 研究成果を追加しました(こちら)。

2025.02.03 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. S3)を掲載しました(こちら)。

2025.01.30 研究成果を追加しました(こちら)。

2024.12.17 研究成果を追加しました(こちら)。

2024.12.04 日本分子生物学会第47回福岡大会で領域メンバーが発表しました(こちら)。

2024.12.03 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. 5)を掲載しました(こちら)。

2024.11.29 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. S2)を掲載しました(こちら)。

2024.11.26 2025年3月15日(土)に日本動物学会関東支部大会で共催シンポジウムを開催します(こちら)。

2024.11.05 研究成果を追加しました(こちら)。

2024.11.02 研究成果を追加しました(こちら)。

2024.10.28 研究成果を追加しました(こちら)。

2024.10.10 研究成果を追加しました(こちら)。

2024. 09.24 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. 4)を掲載しました(こちら)。

2024. 09.18 計画研究 A03-7の平野朋子が発表します,さきがけ「植物分子の機能と制御」公開シンポジウム開催案内を掲載しました(こちら)。

2024. 09.13 日本動物学会第95回長崎大会で沓掛磨也子,丹羽隆介が講演しました(こちら)。

2024. 08.26 国際昆虫学会議で領域メンバーが発表しました。

2024. 08.16 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vo. 1 No. 3)を掲載しました(こちら)。

2024. 08.10 『領域概要と公募研究の説明』の動画を掲載しました(こちら)。

2024. 08.08 キックオフシンポジウムの様子を掲載しました(こちら)。

2024. 07.17 学術変革領域研究(A)公募要領が発表されました。本領域の内容は,52ページです。

2024. 06.30 ニュースレター「CEEP Newsletter」(Vol. 1 No. 2)を掲載しました(こちら)。

2024. 06.17 研究成果を追加しました(こちら)。

2024. 06.15 ニュースレター「CEEP Newsletter」号外(Vol. 1 No. S1) を掲載しました(こちら)。

2024. 06.13 研究成果を追加しました(こちら)。

2024. 06.12 2024年8月6日に,「共進化表現型創発:延長された表現型の分子機構解明」キックオフシンポジウムを開催します(こちら)。

2024. 06.08 領域メンバーが参加したHHMI Janeliaでの会議の様子を掲載しました(こちら)。

2024. 04.30 ニュースレター「CEEP Newsletter」創刊号を掲載しました(こちら)。

2024. 04.14 ホームページを開設しました。

プロジェクト概要

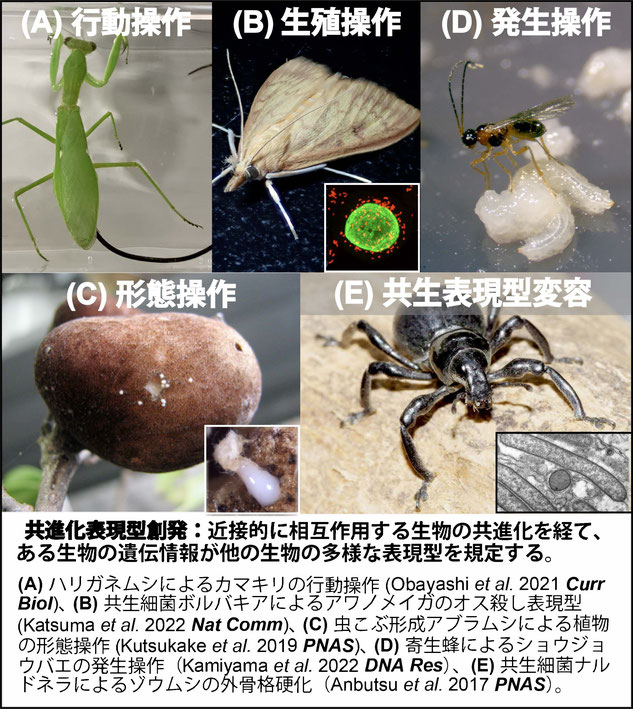

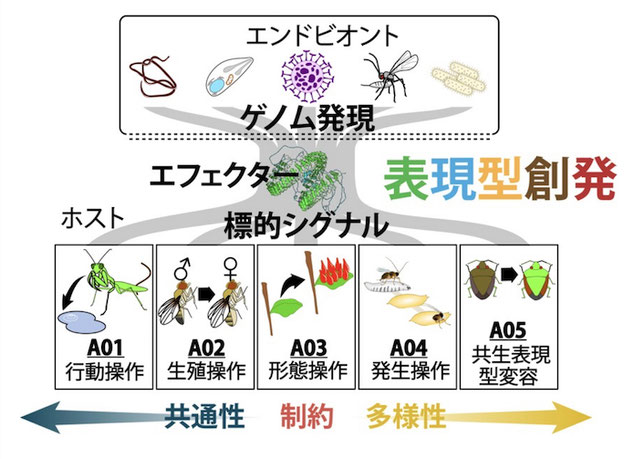

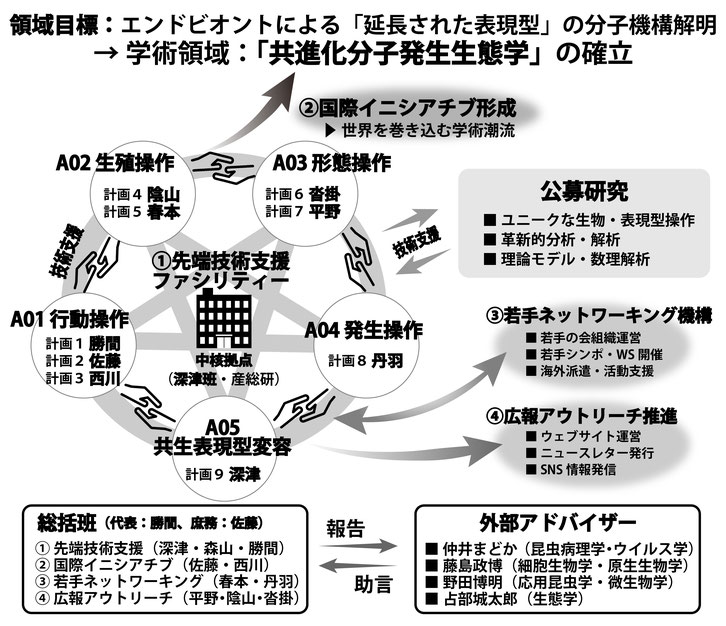

従来の生物学は、細胞でのセントラルドグマに基づく表現型、すなわち、個体が自らの遺伝子で表現型を作り出すという個体内のプロセスとして理解するものでした。一方、自然界を見渡すと、ある生物の遺伝情報が、その生物自身に適応的でありながら、他種の生物の表現型として発現していると解釈される劇的な現象が、多様な生物間相互作用、特に寄生や内部共生といった近接的な生物間相互作用において普遍的にみられます。例えば、ハリガネムシに感染したカマキリが水に飛び込んだり、バキュロウイルスに感染したチョウ目昆虫の幼虫が木の上に登ることが知られていますが、これらは寄生虫やウイルスといった内生生物(エンドビオント)が自己の繁殖や伝播のために宿主(ホスト)の行動を操作している現象であると考えられています。このような現象は、リチャード・ドーキンスによって提唱された「延長された表現型」(extended phenotype) の典型例であり、下図のように、ウイルスや微生物から動物や植物に至る、細胞内共生から体内寄生といった多階層にわたる近接的な生物間相互作用において認められます。しかし、その具体的な分子機構についてはほとんど理解が進んでいない状況です。

本研究領域では、多種多様な生物間相互作用に潜む「延長された表現型の分子機構」に焦点をあて、従来の生命科学研究からは到達しがたい、精妙かつ多様な表現型の制御機構や新規表現型の創出機構を解明します。その理解を通じて、「共進化分子発生生態学」という、ミクロからマクロまでを包括する新たな学問領域の確立を目指します。

代表メッセージ

領域代表

勝間 進(東京大学大学院 農学生命科学研究科)

「延長された表現型」は、研究者のみならず一般の人々の耳目も集める興味深い現象であり、古くから多くの自然史的研究が蓄積されています。しかし、これらの現象の大部分が非モデル生物間の相互作用であるため、近年まで分子レベルの解析が困難な状況でした。最近になり、次世代シークエンサーや質量分析装置の発展、あるいはゲノム編集技術の高度化により、非モデル生物における分子生物学・生化学に着手することが可能になり、延長された表現型に関して世界をリードする研究成果が、日本から次々と出てくるようになりました。

本領域では、これを日本発の学術潮流とするべく、様々な生物間相互作用を通じ、単一生物からなる生物個体としては説明できない現象を分子レベルで解明し、そこに存在する共通性や相違点を見出していきます。内生生物による宿主の延長された表現型に関する研究について、内生生物のエフェクターの同定、それらが介入する宿主シグナル経路の同定、そして表現型創発に至るプロセスの解明を行います。

実際には、研究項目として「A01行動操作」、「A02生殖操作」、「A03形態操作」、「A04発生操作」、そして「A05表現型変容」の5つに分けて実施しますが、そのうちA01–A04は寄生的関係、A05は相利共生的関係となっています。一方、「延長された表現型」には、厳密にはこの5つの範疇に入らないものも多く存在するため、それらは公募研究として参画していただくことを考えております。

いずれにしても、本領域では、すべての計画班、公募班が一丸となって、内生生物がエフェクターを介して宿主の表現型を創出するメカニズムを徹底的に解明することで「生物個体を超えた階層に拡張した生物学」を推進し、自然界の多様性を、既存の生物学の主対象であった個体の範疇を超えて理解する学問領域の創出を目指します。できるだけ多くの方に、何らかのかたちで本領域に関わっていただき、新しい生物学の創出にご協力いただければと考えております。

これから5年間、どうぞよろしくお願いいたします。

©CEEP, Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A)